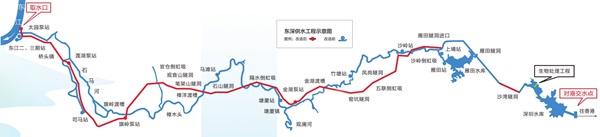

2025年3月1日,东深供水工程通水60周年。60年前,一句“要高山低头,令河水倒流”的口号响彻粤港大地。仅用一年时间,上万名建设者为香港同胞筑起了供 水“生命线”。一衣带水,血脉相通,60年间,无数建设者不仅创造了载入史册的 水利工程建设奇迹,更留下了一段段感人至深的水利故事,成为宝贵的实践经验与精神财富。东深供水工程通水60周年之际,让我们一起走近东深供水工程建设者, 感受他们忠于祖国、心系同胞的家国情。

莫康平 刘宇源 摄

莫康平:为人民挑重担

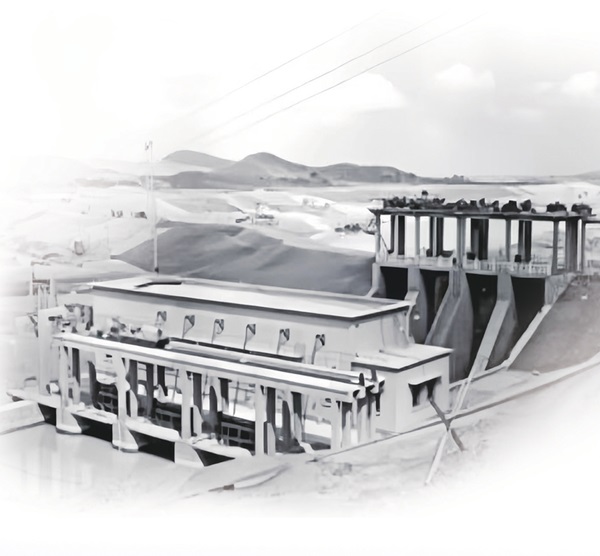

走进位于广东省东莞市桥头镇的桥头抽水站,早已停用的抽水站中控室和水闸满是年代感——这里是东深供水工程一期工程的第一级抽水站,也是曾经的东江取水点。

“工程在不同时期有3个取水点。后来随着二期、三期工程的改扩建,桥头抽水站这位‘老战友’就‘退役’了。”如今已年近八十岁的莫康平对东深供水工程有着十分深厚的感情。

谈的深入,他手边一根长约1.5米的旧扁担引起了记者的注意。

“这根扁担非常有意义,第一是在东深供水工程建设时拿来挑泥的,第二是在我转行行医后拿来挑行李的,最重要的一个就是为国家挑重担,为人民挑重担,为社会出力。”莫康平笑着说,“它更是我的‘老战友’。”

当时,莫康平在桥头抽水站工地负责土方丈量。由于施工装备落后,大伙需要通过人工开挖、肩挑背扛的方式开山劈岭、凿洞架桥、修堤筑坝。为了提高施工效率,莫康平挑了一根结实的竹子做成扁担,用来挑重物。担心工友拿错,他还特意用红漆在扁担上写下了自己的名字。

如今,他已经把这根扁担作为“传家宝”,交到了儿子莫剑良的手中。沉甸甸的扁担,是嘱托,更是希望。在优良家风的沁润下,莫剑良成为东莞市第一批全科医生。

在莫剑良看来,这根扁担从未“退役”,它不仅承载着父亲的辛劳与汗水,更承载着东深供水工程建设者群体的时代印记。从医之余,他成为了一名东深宣讲员,常常深入社区、学校,向大家讲述东深供水工程的建设故事。

勇挑重担、攻坚克难的使命担当在这一刻具象化,忠于祖国、心系同胞的家国情怀始终赓续传承。

桥头抽水站旧照 莫剑良 供图

陈韶鹃:“党指向哪里,我们就奔向哪里”

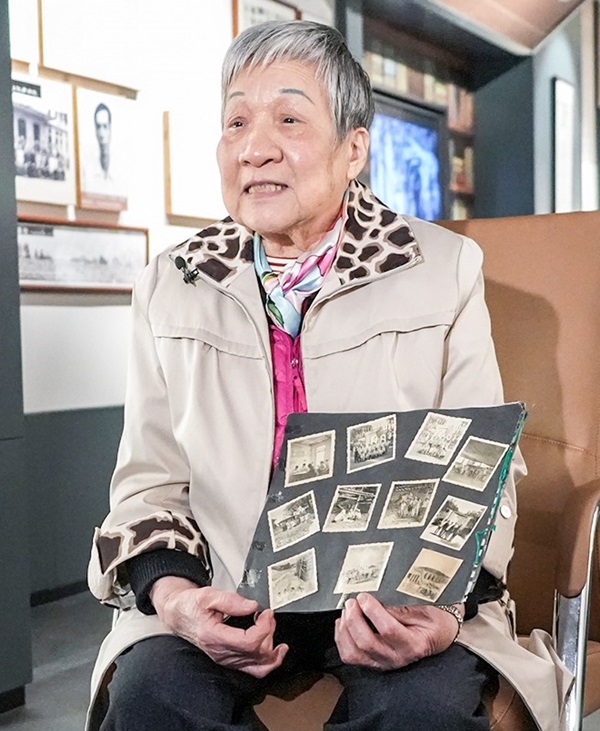

广东工业大学(前身为广东工学院)校史馆内,设有东深供水工程展示区。一组组东深供水工程建设时期的老照片记录着那段峥嵘岁月。照片上,年轻的脸庞满是笑容,洋溢着生机与活力。

“这里是我们当时住的工棚。”陈韶鹃参与了东深供水工程深圳水库建设,主要负责质量检查。

如今已84岁的陈韶鹃手捧影集,将建设往事娓娓道来:“当时我们都是广东工学院的学生,唯一想的就是,党指向哪里,我们就奔向哪里。”说到这里,她的神情格外坚定。

深圳水库,是东深供水工程的最后一站。1960年3月,长近1000米、高达30米的深圳水库主坝建成。

在那个没有太多先进技术的年代,数万名学生、民工决战堤坝。不算春节放假和雨天停工的影响,全体建设者用99天完成深圳水库大坝主体工程。

“建设一堵防渗墙对现在来说很容易,当时却要从国外引进设备和技术。”陈韶鹃说,“也正是因为这样,我们这些学生非常珍惜这次宝贵的学习机会。”

深圳水库施工期间,共经历了5次强台风。“当时主坝施工已经结束。我在值班室亲眼所见,台风扫过水库水面,掀起巨浪直冲至主坝内坡,拍打后形成十多米的水柱,然后飞洒至坝顶及下游坝坡。”陈韶鹃提起当年的情况仍心有余悸,“台风过后,大家迅速投入灾后恢复工作,坚决不能延误工期。”

就是这样,陈韶鹃与同学们挥洒青春的汗水,心怀坚定的信念,顺利完成了这项特殊的“毕业设计”。

后来,陈韶鹃返回学校,听说东深供水工程通水了,解决了香港同胞的用水问题。“我们觉得很光荣,虽然我们只是一名参与者、‘一滴水’,但这段经历却是我们一生中最宝贵的记忆。”

再度翻开陈韶鹃手中的影集,建设时的宏大场面跃然纸上,这些东深供水工程建设者永远年轻。

陈韶鹃 张旭怡 摄

深圳水库部分建设者 陈韶鹃 供图

汪永剑 陈思杰 摄

汪永剑:为热爱的事业发光发热

站在广东省东莞市东深供水工程金湖泵站眺望,纵贯山野的U形薄壳渡槽映入眼帘。金湖渡槽全长2294米,共有112跨,最大的跨度达到24米。

“这是东深供水工程线路上最后一个泵站,眼前的这个渡槽就是金湖渡槽。东江水在这里被抬高后自然流入深圳水库,进而给香港供水。”广东水电二局集团有限公司科技信息部副总经理汪永剑说。

为了确保东江水质,东深供水改造工程不再利用石马河的天然河道作为输水渠道,而是采用“上天入地”的方式建设全新的全封闭专用输水系统。沿途需要穿越复杂的地形条件和不利的地质构造,施工难度巨大。

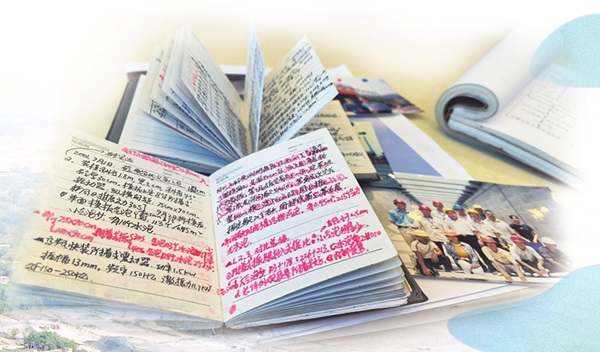

2001年初春,汪永剑被调到工地负责技术、质量、进度等管理工作时,面对的是高质量标准的金湖渡槽——东深供水改造工程中最长的渡槽施工任务,以及紧迫的工期要求。

“金湖渡槽是当时同类型世界最大的预应力U形薄壳渡槽,施工难度巨大,没有经验可借鉴。当年建设的时候,我们可以说是摸着石头过河。”汪永剑拿着图纸向记者展示。

东深供水工程渡槽的输水量是每秒90吨,大约相当于20头成年大象的体重。 金湖渡槽内径7米,最大跨度24米,自身重量500多吨,按设计输水量过水时,过水重量600多吨,总重量达1100多吨。但槽壁厚度最薄仅有0.3米,容易发生渗漏,U形槽内壁容易出现蜂窝麻面。

通过向专家团队求教,并在现场进行了3次“1:1”全模型试验和16次“1: 1”局部U形模型试验,根据试验成果,建设团队确定了U形薄壳渡槽的最佳施工方案,最终圆满完成了建设任务。

2003年6月28日,金湖渡槽通水,比计划提前2个月。

“能成为东深供水工程建设者群体的一员,我感到很荣幸,也很自豪。”如今,汪永剑致力于输水调水工程的技术攻坚,为广东水利水电高质量发展奋斗,为热爱的事业发光发热。他与水利工程的故事,未完待续……

数说

当前,东深供水工程年供水规模超24亿立方米,满足了香港约80%的用水需求,为粤港澳大湾区的水安全提供保障。

截至2025年2月底,东深供水工程累计向工程沿线香港及东莞、深圳提供原水 总量671亿立方米,其中对香港供水300亿立方米。

网址链接: 一江清水 两地深情

更多媒体报道:

南方+:今天,讲一个“渠成水到”的故事_南方+_南方plus

广东广播电视台:东深岁月:一汪清水润香江

广州日报:广州日报-东深工程六十载 粤水翻山济香江

南方都市报:60年对港供水三百亿立方米,广东如何铸就东深供水生命线?